作者:情牵T三世 https://tieba.baidu.com/p/7471496934

前言

拉伸的帖子难产了,不过应该记得的人不多,心安理得的继续打游戏。 这次内容较多,分为几何变化,落差,落差误解,买小后果,买大后果几部分,仅涉及理论逻辑部分,同时不提供肉眼飞艇,我不懂不要来问我。另外写的有点嗨,写完看见七千多字,对于几何没兴趣的可以直接往下拉看结论

车架尺寸决定了什么

每一次的小车架的争论,关注点都会在前伸量上,争论是加长把立还是缩短把立,这个争论的点默认了车架大小的变化只在于长度上的变化,车架的堆高是不变的,所以出现了小车架加长把立就变成了大车架,大车架只要缩短把立就变成了小车架的结论。 靠主观上的猜想,幻想,空想是得不出正确答案的,为此我专门去捷安特,美利达,闪电,崔克4家的官网上收集了它们各自的8个主力车型,为TCR,propel,瑞克多,斯特拉,tarmac,madone,émonda,domane来分析一下他们的全码数变化趋向。 值得注意的是在崔克的马东和艾萌达是同一套几何,闪电的tarmac和venge在中文官网上貌似也是同一套几何,但是数据最大只到54码,还是英文的,中文官网写英文,所以选取的是闪电某宝旗舰店的几何。

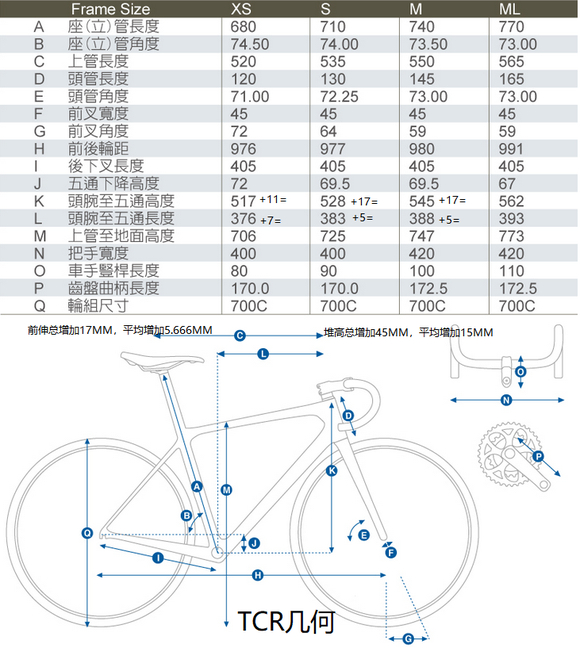

TCR

先上保有量最多的TCR,从大家最在乎的前伸量开始看起。 XS码的前伸量376MM,S码的前伸量383MM,(比XS码+7MM),M码的前伸量388(比S码+5MM),ML码的前伸量393(比M码的+5MM)。 小结:从XS码到ML码,总前伸量一共才增加了17MM,平均每一码的前伸量增加5.666MM,小数点后面太多位就忽略了。 然后的堆高:XS码堆高517MM,S码堆高528MM(比XS码+11MM),M码堆高545MM(比S码+17MM),ML码堆高562MM(比M码+17MM)。 小结:从XS码到ML码,总堆高量一共增加了45MM,平均每一码的堆高增加15MM。 总结:TCR的XS码到ML码4个码数的前伸量差距才17MM,20MM的把立调整完全可以弥补。而堆高的四个码数差距在45mm,已经在安全调整范围的边界上疯狂试探了,考虑到本身的预留垫圈数量,这个差距只会更大。 数据来自捷安特台湾官网,没有L码我也奇怪,某宝的旗舰店甚至没有TCR全车系,只有个TCR无限,提供的几何还跟图上不一致,想不通。

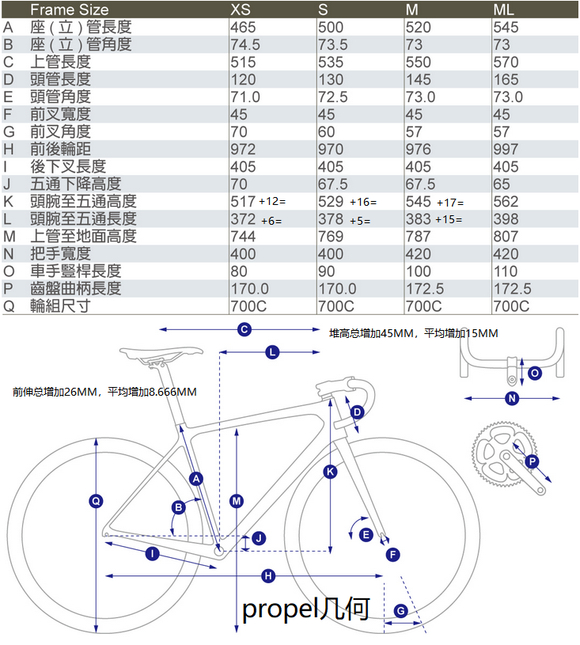

PP

接着看PP的几何,依然先看前伸再看堆高。 PP的XS码的前伸372MM,S码的前伸378(比XS码+6MM),M码的前伸383MM(比S码+5MM),ML码的前伸398MM(比M码+15MM)。 小结:从XS码到ML码,总前伸量一共才增加了26MM,平均每一码的前伸量增加8.666MM。可以看出前三个码数比TCR略小一点点,到最大码又为了与TCR保持相近暴增了15MM(在前伸量上这个变化算暴增,在堆高只算正常)。 然后的堆高:XS码堆高517MM,S码堆高529MM(比XS码+12MM),M码堆高545MM(比S码+16MM),ML码堆高562MM(比M码+17MM)。另注:PP的S码堆高比TCR的S码堆高+1MM,其他堆高则保持一致。 小结:从XS码到ML码,总堆高量一共增加了45MM,平均每一码的堆高增加15MM。 总结:PP的堆高和变化趋势与TCR基本一致,前伸的变化趋势更加明显。 数据仍来源于台湾官网

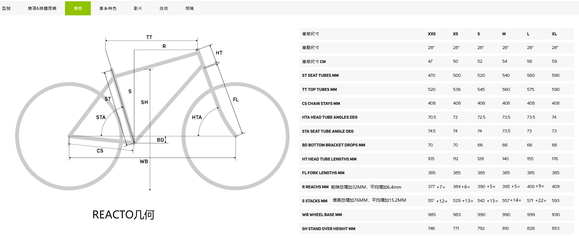

瑞克多

下一位选手是热门的瑞克多,俗话说高于一米八,哦不对是你一米八也能骑52……不要问我为什么图上有XL的59码瑞克多存在,我不知道去问美利达,我也不知道59是不是要给二米五的人骑的。 XXS码的前伸量377MM,XS码的前伸量384MM,(比XXS码+7MM),S码(52码)的前伸量390MM(比XS码+6MM),M码的前伸量395MM(比S码的+5MM),L码的前伸量400MM(比M码+5MM),XL码的前伸量409(比L码+9MM)。 小结:从XXS码到XL码总共6个码数,总前伸量一共增加了32MM,平均每一码的前伸量增加6.4MM。 然后的堆高:XXS码堆高517MM,XS码堆高529MM(比XXS码+12MM),S码堆高542MM(比XS码+13MM),M码堆高557MM(比S码+15MM),L码堆高571MM(比M码+14MM),XL码堆高593MM(比L吗码+22MM)。 小结:从XXS码到XL码6个码数,总堆高量一共增加了76MM,平均每一码的堆高增加15.2MM。 总结:瑞克多的前伸变化很稳定,很平均,但是即便跨越了6个码数,总前伸的32MM变化也依旧在80MM-130MM把立的控制范围内。堆高的变化缓慢递增,因为车架码数跨度增加到夸张的76MM,超出任何垫圈的可调范围,一个需要59码瑞克多却买了52码的人,仅车头高度就差距51mm,也超出了垫圈可调范围,为这群人默哀。

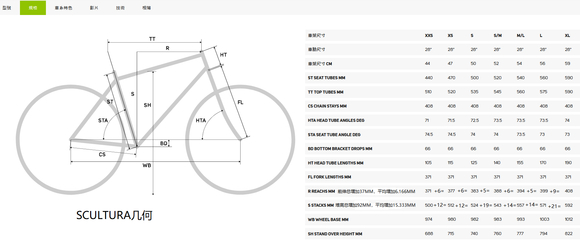

斯特拉

然后是斯特拉。 XXS码的前伸量371MM,XS码的前伸量377MM(比XXS码+6MM),S码(52码)的前伸量383MM(比XS码+6MM),S/M码的前伸量388MM(比S码的+5MM),M/L码的前伸量394MM(比S/M码+6MM),L码的前伸量399(比M/L码+5MM),XL码的前伸量408MM(比L码+9MM)。 小结:从XXS码到XL码总共7个码数,总前伸量一共增加了37MM,平均每一码的前伸量增加6.166MM,小数点后面太多位直接舍去了,没有入。 然后的堆高:XXS码堆高500MM,XS码堆高512MM(比XXS码+12MM),S码堆高524MM(比XS码+12MM),S/M码堆高543MM(比S码+19MM),M/L码堆高557MM(比S/M码+14,,),L码堆高571MM(比M/L码+14MM),XL堆高592MM(比L码+21MM)。 小结:从XXS码到XL码7个码数,总堆高量一共增加了92MM,平均每一码的堆高增加15.333MM。 总结:斯特拉码数跨度增加到了7个,前伸的平均变化仍然不大,总共也不过增加了37MM,80MM-130MM把立家族可以申请出战。而堆高因为更小的44码车架存在,堆高跨度达到了目前最高的92MM,但是变化趋势仍然平均,除了最后一码有大幅的增加。

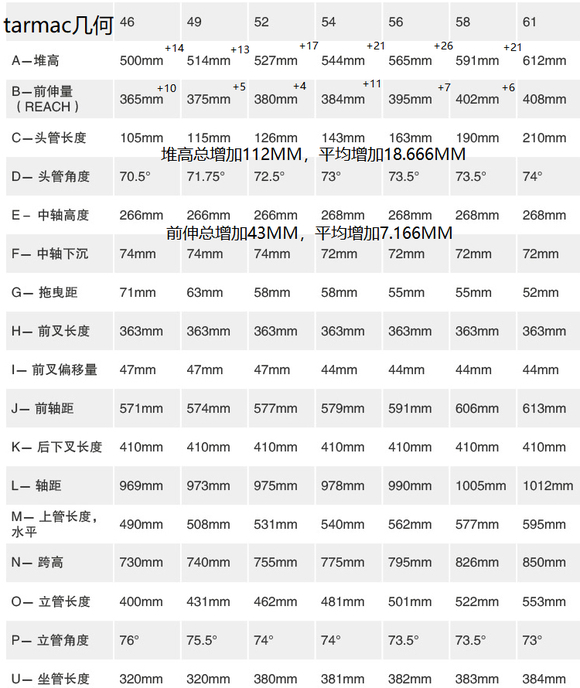

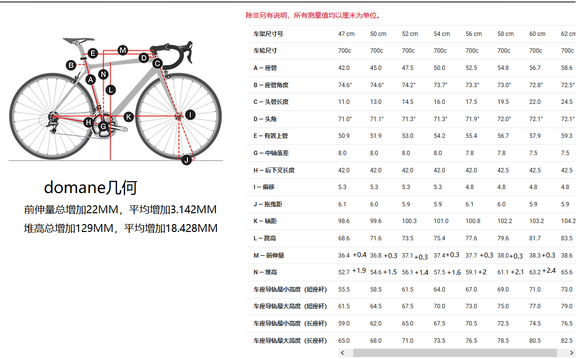

tarmac、madone和domani

还有崔克闪电直接上图上结论,就不细说了。

结论

最 终 结 论(对图没兴趣的直接看这里) TCR的平均前伸变化是5.666MM,平均堆高变化是15MM。 PP的平均前伸变化是8.666MM,平均堆高变化是15MM。 瑞克多的平均前伸变化是6.4MM,平均堆高变化是15.2MM。 斯特拉的平均前伸变化是6.166MM,平均堆高变化是15.333MM。 MADONE的平均前伸变化是4.285MM,平均堆高变化是16.142MM。 DOMANE的平均前伸变化是3.142MM,平均堆高变化是18.428MM。 TARMAC的平均前伸变化是7.166MM,平均堆高变化是18.666MM。 (PP的前伸这么特别是因为最大码的前伸突然比小一码的暴增,如果排除这最后一码的变化,PP的平均前伸变化同样在5MM附近) 最后7台车的平均前伸变化加起来再次平均一下,结果是平均前伸变化是5.927MM,平均堆高变化是16.252MM。 这是捷,美,崔,闪四家车厂对于车架设计的理解,就是每增大一码平均增加5.927MM的前伸,增加16.252MM的堆高。 其实仔细研究一下车辆的几何表就会发现,几乎所有车厂都在遵循这个规律来设计车架,他们的车都是前伸的变化很小,堆高的变化很大,即便是被广受吐槽的JAVA的几何,也只是堆高的起点低,而不是变化小。 到现在敢说自己比车厂还懂车,小车架就是加长把立就能变大车架的,可以往死里打了

Bike fitting的逻辑

从以上的所有车架几何的总结可以看出,车架码数的变化根本不在于前伸量的变化,而在于堆高的变化。堆高的变化比前伸的变化更加巨大,也侧面说明堆高比前伸要重要的多,职业fitter也一直在强调公路车对前伸不敏感,对堆高敏感,因为车架的前伸量变化根本就不大。 前伸量的微小调整大概只是为了让不同的车架都能适配相同的把立而达到相似的操控性能,这些数据也能够证明,车架小并不是车架长度变小了,而是高度的大幅降低。 部分贴吧fitter在指点江山的时候也不关心堆高,只会看个前伸,更甚者连基本的fitting逻辑都不讲。 目前所有的公路车fitting第一步都是先确定坐垫位置,然后根据坐垫位置再去调整车头位置,明白这一点要先知道为什么“水平上管”这个概念被淘汰了,因为水平上管距离会随着车架和立管两个因素的变化而变化,它与人的关系,主要是屁股位置的关系并没有相关性。 现代公路车尺寸都是以五通为起点的,坐垫是,前伸是,堆高亦是。坐垫的逻辑好理解,因为每个人的腿长是固定的,最佳的踩踏位置也是固定的,车架的大小,立管和上管的长度都不能影响和改变坐垫相对五通的位置。只要你能在一台车上调整到你的正确坐垫位置,这台车首先就是能够为你的顺利踩踏提供基础,然后下半身的位置也被固定下来,接着就可以去根据下半身坐垫的位置进行调整车把的前后高低,最后反应到相对五通的距离上。 每次看见有人说够不到车把,贴吧fitter们上去就是一嘴坐垫前推,每次都能看的我血压升高。

有了正确的坐垫位置,才会出现更多人关心的,所谓的“落差”。落差与车其实并无关系,而是由人来决定。

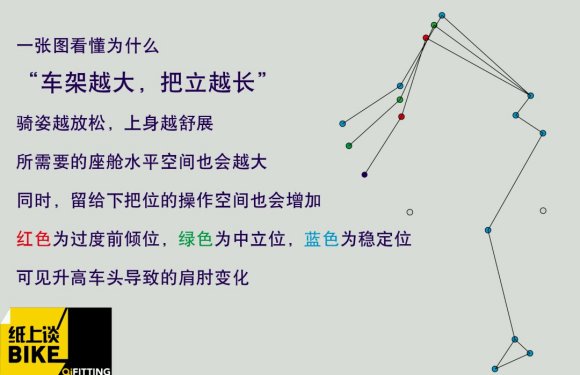

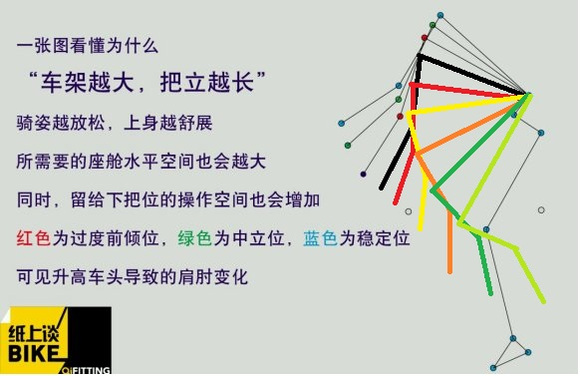

上图的另一个重点在于,当肩关节与肘关节固定,腰(或者髋)关节的角度变化引起的躯干角度变化的结果:躯干越低,手的位置也就越低,但同时也就越往回缩。

人能够使用的落差范围被自身条件和能力决定了,车辆的调整只是为了在这段路径上出现,以实现“落差”这个结果。

这个很好理解,因为躯干在压低或者上抬的过程中,运动的轨迹是弧形的,这个弧形轨迹就是人能够使用的落差的轨迹。

上图的另一个重点在于,当肩关节与肘关节固定,腰(或者髋)关节的角度变化引起的躯干角度变化的结果:躯干越低,手的位置也就越低,但同时也就越往回缩。

人能够使用的落差范围被自身条件和能力决定了,车辆的调整只是为了在这段路径上出现,以实现“落差”这个结果。

这个很好理解,因为躯干在压低或者上抬的过程中,运动的轨迹是弧形的,这个弧形轨迹就是人能够使用的落差的轨迹。

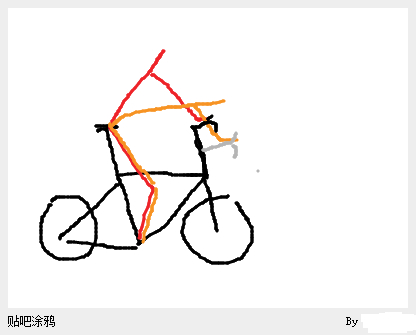

为了能够更明显展示,用我拙劣的画技给摸老师的图进行了一些内容上的扩充,假设的肩关节和肘关节的角度不变,只有躯干动的后果,理解个意思就好。

就算有人说自己可以改变肩关节和肘关节的打开程度,不妨碍这个轨迹依旧是个弧形。

如果躯干下压至水平略低(黄色位置),则手伸直以后正好在肩关节的正下方。

继续下压至肩比屁股低(我画的橙色和绿色位置),手的位置则会往身体的后方去伸。

当你的落差夸张到接近脚踝的时候(翠绿色位置),你的前伸量会变成负数,即车把应该在五通的后方。

这图还可以继续画下去的,比如肩出现在屁股下方,肩出现在屁股后方…画面你们可以自行想象。

为了能够更明显展示,用我拙劣的画技给摸老师的图进行了一些内容上的扩充,假设的肩关节和肘关节的角度不变,只有躯干动的后果,理解个意思就好。

就算有人说自己可以改变肩关节和肘关节的打开程度,不妨碍这个轨迹依旧是个弧形。

如果躯干下压至水平略低(黄色位置),则手伸直以后正好在肩关节的正下方。

继续下压至肩比屁股低(我画的橙色和绿色位置),手的位置则会往身体的后方去伸。

当你的落差夸张到接近脚踝的时候(翠绿色位置),你的前伸量会变成负数,即车把应该在五通的后方。

这图还可以继续画下去的,比如肩出现在屁股下方,肩出现在屁股后方…画面你们可以自行想象。

驳「有落差的设定才合适」

用落差来判断车架大小的方式,首先否认了人的主观需求和能力,默认有落差才叫骑车,根本不管骑乘者的需求是什么,也不管骑乘者的身体素质和条件能否去支撑这些,默认每个人需要Pro级别的落差,并且拥有驾驭这种落差的能力。 只看落差去判断车架的合适与否,另一个潜台词就是去掉了“人”的部分,把骑行看作是一个只有车自己动,而不需要人参与的单独的部分。 “有落差的车”变成了一个独立存在,与其他事物毫不相干的东西,这种判断逻辑更像是把车当做一个观赏属性的静态物品,而不是动态使用的与外界各种因素互动的器械,此乃灭人欲。 其次颠倒逻辑关系,fitting的逻辑是让车去适应人,车为人服务。用落差来判断大小是反过来让人适应车,人为车服务,为了追求“落差”的概念片面的忽略所有客观现实问题。 已经有许多这样的例子,许多新手对公路车运动的全部理解就是落差,而那些贴吧fitter却只会谈“柔韧”,所有人都忽略掉公路车对于车手全身肌肉力量的重要性,最后骑的哪哪都不舒服。至于柔韧性的问题,我之前也开过帖子 https://tieba.baidu.com/p/7367109095 这群人最后以装睡的态度去宣传自己的观点,划分派别搞斗争,此乃存“天理”,要打引号的。

为什么要提一嘴落差呢?因为结合车辆几何数据,你用更小的架子,就决定了你的车把位置不会高,长度上反而可以忽略,你的躯干就是要更低,手就是要更加后缩,核心的压力更大。此时把立长度没换,前伸相对变长,更容易产生我抻的慌所以我买大了,我应该买更小一码的架子来获得更小的前伸的错误结论,然后靠着这个错误结论形成恶性循环。 为什么许多人试大一码的车架反而觉得有问题,排除主观上的经验,感受,理解上的偏差,注意这三点其实影响很大,没有经验无法建立标准,就没办法判断感受上的对错,最终在理解上出现偏差。 排除这些因素以后,大一码的车架会在配件上有所改变,前提仍然是确保在不同的车架上你的坐垫相对五通的位置是固定的,你的坐垫相对五通的位置是固定的,你的坐垫相对五通的位置是固定的,强调三遍,没有这个前提所有的主观上的感受都是扯淡,因为你的客观事实都不一样 以TCR为例,单位MM: S码的TCR曲柄长是170,把立是90,车把宽度是400。 大一码的M码,曲柄变成了172.5,把立变成了100,车把宽度变成了420,最后车架几何上前伸+5,堆高+17,这些是能够直接感受出来的变化。如果想试两个不同尺码的车,至少得明确的了解两台车差距在哪,然后再剔除差异部分去感受车架区别。

用过小车架的后果

问题来了,比起合适的架子,过小的架子(小2-3个码起步,下同)带来的仅仅是买大的错觉吗?现在看完车架几何可以清楚的理解,过小的架子会失去大量堆高,那么这一后果又是什么呢?核心负担。如果核心无力呢?腰部和手部代偿,压力增加,需要更多转髋以应对躯干的过度前倾,转髋多则会从坐骨支撑转变为耻骨支撑,这些问题短期内不一定会暴露出来。

那么短期内的问题是什么呢?躯干的过度前倾,却仅是如此吗?

头颈在胸的正上方,躯干压的越低,头颈也就越低,躯干压平以后,头颈也会顺着躯干变平,视野开始朝下看,为了解决最重要的视野问题,你需要更多的抬头。

可惜的是大部分人习惯低头,这就导致了他们的颈伸肌群一直出于过度拉长的状态,这会出现紧张和无力。可是你需要抬头,颈伸肌群又无力维持这一姿势,就开始迅速的疲劳,直至你低下骄傲的头颅而失去视野。

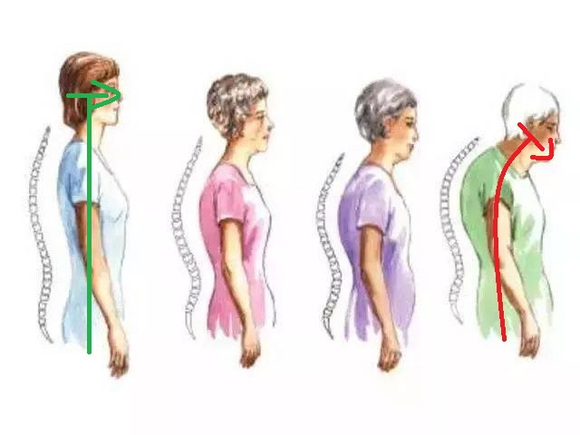

如果你有明显的驼背,情况会更加严重,因为驼背状态下胸椎已经过分的前屈,颈椎即便曲度正常也会跟着往前倾,即便是站立状态下,“向前看”的动作也是在抬头的。转移到躯干压更低的过小的车架上,颈伸肌群极限发力也不一定能够提供充足的视野,这是非常危险的。

如图的老人即便颈椎没有问题,因为驼背,正常的前看也是需要抬头的。

在那些因为颈部疼痛所出现的肉眼飞艇贴中可以观察到,大部分人都有着相当的落差与相当的躯干前倾程度,这就决定了他们在骑行的过程中就要多抬头来保证视野,这是他们颈部酸胀痛的原因。 前面提到了过小的车架会引起的一系列变化,颈部疼痛只是这一系列变化的结果,根源出在他们的躯干过度前倾引起的颈伸肌群过度发力,而我们优秀的贴吧fitter们却没有一个人发现这一点,只是去片面的让他们去习惯。 这就是典型的让人去适应车,鞋不合脚就把脚砍了。对,他们确实是核心不行,腿菜还肩颈无力,但问题是如何立刻就能改善这个问题?想立刻解决这个问题,就是抬升他们的车把高度,让躯干更直立更舒展。只有躯干直立以后,头颈才会回到中立位,颈伸肌群负担减轻,视野得到保障。 否则还是人适应车。为什么职业fitter们会说你车架太小?因为你现在的能力,根本不足以支撑你的落差。 木桶理论能很好的说明这一点,你的腿很强能骑得快,你的核心很强能趴的低,你的上肢也很强能控住车…但是你的后颈很弱,弱的都抬不起头来,你没有视野,你不敢骑快,否则就是全村吃饭。 再说难听点,你不行,你太弱了,弱到一个部位就能拖垮整体。

就像一个刚进健身房的小白看人家几十公斤的杠铃玩的飞起,产生了自己上自己也行的错觉,最后连一个完整的动作都做不完,而贴吧fitter却告诉你要适应。 这真是一个极敷衍,极不负责的用词,他们不谈训练,不谈拉伸,不谈动作,不谈体态,怎么适应?不从低难度的5kg杠铃开始练起,照着几十公斤的杠铃死磕,最后把自己耗死在那上面吗?健身房小白再弱,也是抱着正经训练的心态去的,而大部分人我想并不会针对性的去训练自己的薄弱部分。 所以这段的最终结论是什么? 落差是结果,身体素质的牛×才是开端。靠落差来彰显实力是愚蠢的,别人能够装×是因为别人牛×,你弱的不行还学人家装×就只剩装。

用过大车架的后果

另一个问题,比起合适的架子,更大的架子(大2-3个码起步,下同)会带来什么后果? 实际上标号的车架大小对于具体设定没什么意义,车上关于设定的就两点,车座位置为前提,车把位置为后续,只要能够找到这两个位置,就不能说这车不能骑。 这个问题要分成水平架与压缩架来看,因为三通(上管,立管,后上叉相交点)固定,水平架与压缩架的三通高度有非常大的差距。 首先还是正确的坐垫位置,再次强调,不同大小的车架,同一个人的坐垫位置都是固定的。水平架的三通高度更高,立管更长,使短腿的人无法把坐垫调整到更矮的位置上,从根本上就无法提供正确的踩踏。基本的踩踏都无法完成的车架,谈不谈车头高度已经没有任何意义了。 之前出过这个问题,某位吧友想直接买最大码瑞克多(非52码),然后我算了一下坐垫位置,结果立管加上曲柄的长度已经逼近了他提供的腿长,坐垫的高度无法继续降低,会导致他坐上去也没法进行踩踏,这是水平架。 而压缩架就很有意思了,摸老师自己就搞过这个挑战,把模拟车调整到了L码TCR的几何,然后自己上去骑。 还是那个逻辑,得先确定坐垫位置再来谈车头,TCR作为有代表性的压缩架,它的三通高度和上管高度本身相对水平架就是很低的,第一它不会卡裆,第二它的立管长度可以允许砍掉部分座管,把坐垫调更低。 当然还有个关键因素是立管角度,更大的车架立管角度越小,会使坐垫越向后移,矮个子在这样的车上可能需要更多的前推坐垫才能找到自己的坐垫位置,否则这车也是骑不了的。

摸老师自称身高166CM,跨高78CM,在这台模拟的L码TCR上找到了自己的坐垫位置,然后放弃所有垫圈,用600MM左右的堆高开始骑行。 B站的 BV1MA411M75J 这是摸老师的视频,这是目前对于买过大的车架最好的一场示范了。 回头去看车架几何部分,结论就是更大码的车架并不会相应的有离谱的前伸量,变化最大的tarmac从46码换到61码总共才增加了43MM的前伸。 别忘了重点是车座的位置是固定的,更大的车架从最小换到最大也只是增加了一百多毫米的堆高,坐垫位置并不会发生变化,使姿势他的变得十分休闲舒展。 这部分的结论是“大码车”与“不能骑”之间不能划等号,不能划等号并不意味着这件事反过来理解就是真理。 更重要的是,“能骑”≠“好骑”。

我并不会建议无脑入更大码,因为上述的堆高与前伸只是能够调整的位置,一辆车好不好骑取决于几何表上的其他数据,比如前后轴距,拖曳距,头管角度,后叉长度,中轴下沉等等……这些因素决定了这台车在目标车手手里是稳健还是灵活,它为一米九的人设计的前后轴距放到一米七的人身上,可能这个轴距就太长,骑起来就太稳定,需要灵活躲避的时候就太吃亏。 为高个子而特意减少的头管角度,对于矮个子来说可能又太过于灵活而增加操控难度。许多东西放在目标人群身上它是和谐稳定,有着明确设计需求和倾向的的东西,换一个差异巨大的目标人群可能完全是一堆的互相矛盾。 比如一些架子过分的小的车友,他们的坐垫位置都快后移到后轮轴心的正上方了,这时候整车的轴距过短,重心过高,再加上因为落差太大需要更小的前伸量,结果上会使整车操控过于灵活而缺乏稳定性,哪怕他的坐垫位置正确也是会影响最终的骑行体验的。这样灵活的风格放在电动车上十分适合短途移动中在车流里钻缝,但是我想不会有公路车用户去这么使用自己的公路车吧。 摸老师把这部分称之为车辆的“调(diào)性”,我个人更喜欢把这部分称作是车辆的设计风格,而在公吧却很少看到有人提这一点,我唯一有印象的一次是有人发现小码的TCR与大码的TCR在设计风格上不是同一台车。

那结论是什么呢?如果现在还能得出我在给买大党洗地就真的白看了。 回到灭人欲而存“天理”的部分,首先需要明确需求,你是竞技,还是骑游,你需要速度还是舒适,要稳定还是灵活……然后是明确能力,你的各项能力是否能够满足自身的需求,比如你是否有足够的核心力量,有足够的上肢力量,有足够的全身协调性,有足够的颈伸力量(仍然没有柔韧这一条哦)…… 明确这两项之后,再去选择满足你的需求,风格和能力的,合适尺寸的车架,不是偏小的,也不要偏大的,再通过改变零件的尺寸来达到预想的需求。 其实第二项更重要一点,因为这是限制第一项的客观实际因素。我现在很讨厌所有的问题都会被贴吧fitter们用“多骑”来解决,除了初期的坐骨不适应(虽然我也很想知道怎么解决这一点)以外,所有的运动过程中出现的疼痛都是错误的,注意是运动过程中,职业康复师那的说法是叫“无痛原则”。 肌肉的力量增长是一个长期过程,不可能因为你今天把它压榨到极限,明天就变强了。力量训练讲究肌肉的激活,正确使用,循序渐进的难度,我估计很多人也瞧不起低难度的训练动作,问题是这对于前期动作稳定性的培养和肌肉正确使用的习惯至关重要。 多的也不想废话,以后会继续开贴补充,结论仍然是带有疼痛的“多骑”并不会使你变强变适应,而是会让你受伤,受更多的伤。正确的解决方法是用循序渐进的难度去单独训练薄弱的环节,以达到整体的和谐稳定。

驳「躯干越低前伸越小」

针对“躯干越低前伸越小”的部分,有吧友提出了反对,反对内容如下图,认为应该是“躯干越低前伸越大”。

先来看区别,红色位是躯干中立位,黄色位为躯干前倾位。

但是黄色位并不只有躯干角度发生了变化,手臂相对躯干的角度也发生了变化,还有小臂相对大臂角度也发生了变化。

变量不是摸老师原图的一个,而是三个,此时的问题也不再是默认的肩关节肘关节不变,仅躯干变化。而是躯干所在的腰(髋关节),肩关节,肘关节三个部位同时发生变化的结果。

先来看区别,红色位是躯干中立位,黄色位为躯干前倾位。

但是黄色位并不只有躯干角度发生了变化,手臂相对躯干的角度也发生了变化,还有小臂相对大臂角度也发生了变化。

变量不是摸老师原图的一个,而是三个,此时的问题也不再是默认的肩关节肘关节不变,仅躯干变化。而是躯干所在的腰(髋关节),肩关节,肘关节三个部位同时发生变化的结果。

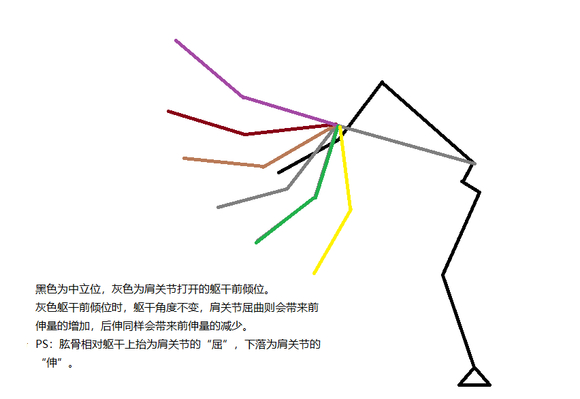

肩肘不变,仅躯干变化的图这里已经画出来了。

现在限定躯干不变,肘关节不变,仅肩关节发生变化的时候会怎么样

如图,当灰色位时,躯干角度不变,肘关节角度不变,仅肩关节相较中立位打开时,前伸量增加(浅棕,深棕,紫色位);肩关节相较中立位闭合时,前伸量减少(绿色,黄色位)。

此时对应的是吧友的反对,但是反对的正确说法不是“躯干越低前伸越大”,而是“肩关节越打开前伸越大”。

不过这样已经不能称之为反对了,因为题目都不是同一个题目,不能用一道题目的答案去否定另一道题目的答案。

如图,当灰色位时,躯干角度不变,肘关节角度不变,仅肩关节相较中立位打开时,前伸量增加(浅棕,深棕,紫色位);肩关节相较中立位闭合时,前伸量减少(绿色,黄色位)。

此时对应的是吧友的反对,但是反对的正确说法不是“躯干越低前伸越大”,而是“肩关节越打开前伸越大”。

不过这样已经不能称之为反对了,因为题目都不是同一个题目,不能用一道题目的答案去否定另一道题目的答案。

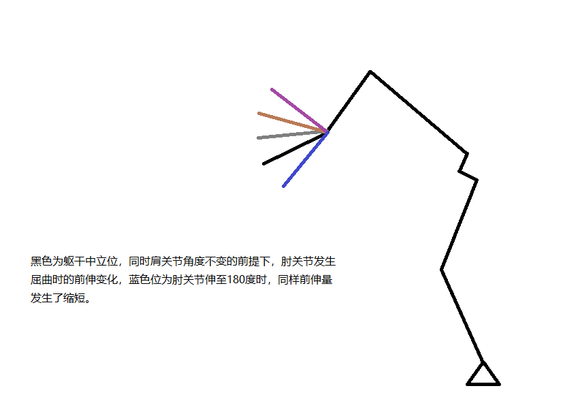

然后单看肘关节

躯干角度固定,肩关节角度固定,仅肘关节屈曲时,随着屈曲程度增加,前伸量先增加后减少。

不过肘关节伸直的位置(紫色)才是最低起点,因为再打开,就是关节超伸了,不是正常体态。

躯干角度固定,肩关节角度固定,仅肘关节屈曲时,随着屈曲程度增加,前伸量先增加后减少。

不过肘关节伸直的位置(紫色)才是最低起点,因为再打开,就是关节超伸了,不是正常体态。

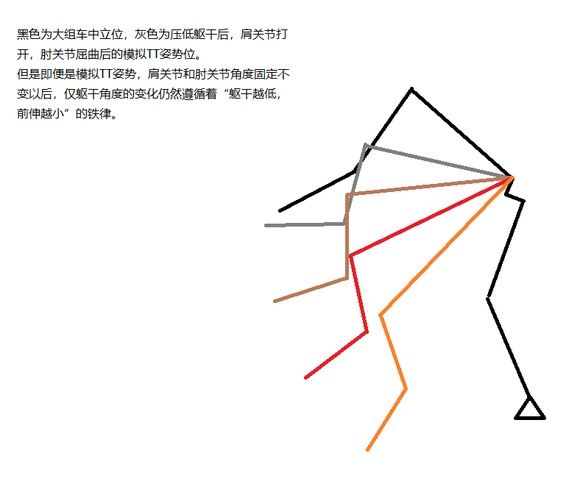

再次争论的开始,限定在模拟TT姿势时,肩关节肘关节不变,仅躯干降低的变化。

如图,虽然整体变换了一个姿势,与黑色的大组车中立位完全不同,但是限定条件仍为10楼的“肩关节肘关节不变,仅躯干变化”时,同样遵循着躯干越低前伸越小的规律。

如图,虽然整体变换了一个姿势,与黑色的大组车中立位完全不同,但是限定条件仍为10楼的“肩关节肘关节不变,仅躯干变化”时,同样遵循着躯干越低前伸越小的规律。

这时候争论的部分已经结束了,不过出现了一点延伸: 仅躯干下降会使前伸量减少。 仅肩关节屈曲会使前伸量增加,肩关节的伸展会使前伸量减少。 仅肘关节屈曲会使前伸量增加又减少。 如果三者组合,同时发生变化,在一个固定的坐垫位置和固定的车把位置上时,应该有好几种组合模式来达到相同的结果,这一点反应的是人体的适应性,通过多关节的调整来达到相同的目的,即代偿。只是在正常情况下,大部分的组合模式并不是姿势的最优解。 PS:其实几个图都不完整,关节是圆心,所有的骨骼都是围绕关节的运行轨迹都是圆形,图上所画的仅仅是四分之一个圆的运行轨迹,在这四分之一的范围内是对的。 超过了四分之一的界限,就会出现另一幅光景,不过在实际骑行当中,只会用到这四分之一。