前言

大多数人对于自行车运动的理解就是踩踏(下肢屈伸),就是猛蹬,属于谁都会的东西。认为只要踩踏的力量足够大,车骑的就足够快,就能拉爆所有人,于是顺着这个方向的训练思路就是伸髋伸膝肌群的无限加强。

这个思路不能说错误,只能说部分正确,因为忽略了许多底层基础。这也是骑行明明是公认的对膝关节伤害小的运动,却一样有大量骑行受伤案例的原因。

踩踏和踩踏也是有区别的,很多人都会讲姿势要稳定,踩踏要顺畅,因为不同姿态设定和(或)不同控制能力下的踩踏,最后的动作完成度也是不同的,会刺激到的肌肉也是不同的。动作完成度直接影响后续训练的效果,比如为了追求高力量或者高速度开始全身使劲,最后动作变形失稳。所以在正确设定的前提下,学习并训练稳定的踩踏能力,才是之后去进行踩踏力量训练的基础。

可仍然有许多人在下肢屈伸(踩踏)过程中膝盖上下翻飞左右摇摆,内扣外翻旋转跳跃,不是因为他们不知道要稳定,而是他们的身体做不到这件事,这是“使用”方面的事,也涉及到一部分无关自行车的训练。“知道”和“做到”是不一样的。每个人都关心膝关节的健康,而很少有人能说出膝盖到底如何做到健康,只是在复读一些“正确的废话”。

(事实上我并非你们口中的大佬,也不是什么运动康复师,或者职业fitter和健身教练,谢谢你们如此高看我。所以内容定义为个人学习思考,请结合自身情况客观判断,不提供线上器材设定,fitting,体态等方面的具体建议,有健康问题请左转骨外科,右转运动康复科。自行车专项问题请线下做高阶fitting,谢谢合作。)

部分配图来自网络,如有侵权请联系删除。

上集

不懂运动康复没关系,不懂伤病原理也没关系,只要懂关节的基本运行原理,就能给通过对比来明白自己的姿态距离“正确”有多远。

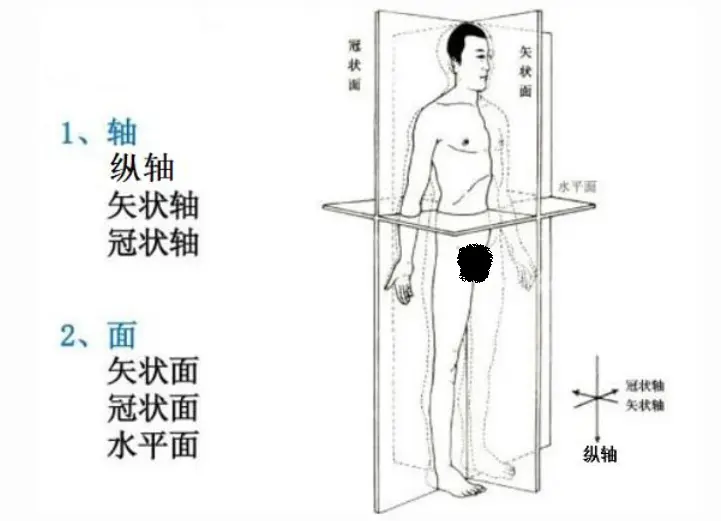

还是先从最基础的一些解剖学术语开始吧,在解剖中立位上,肢体沿矢状面向前动作为屈曲,向后为伸展(膝关节相反)。沿冠状面向左右两边分开为外展,向中间靠拢为内收。沿水平面动作为旋转。

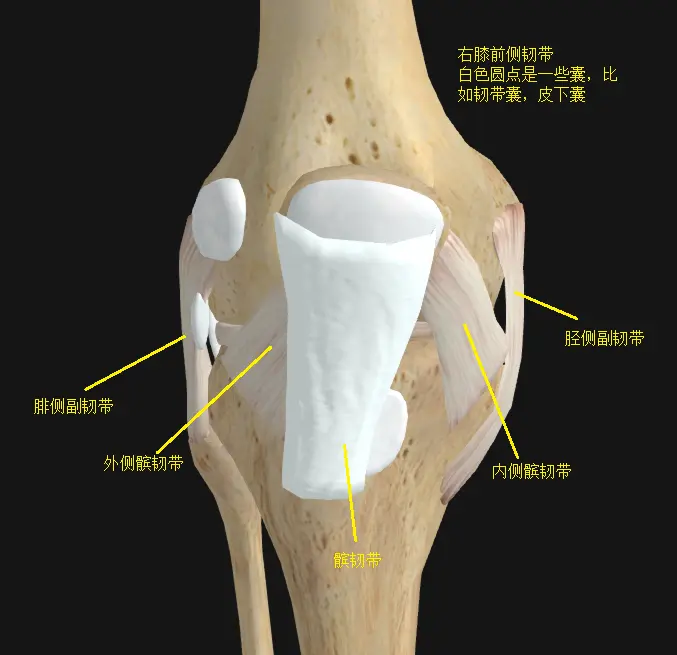

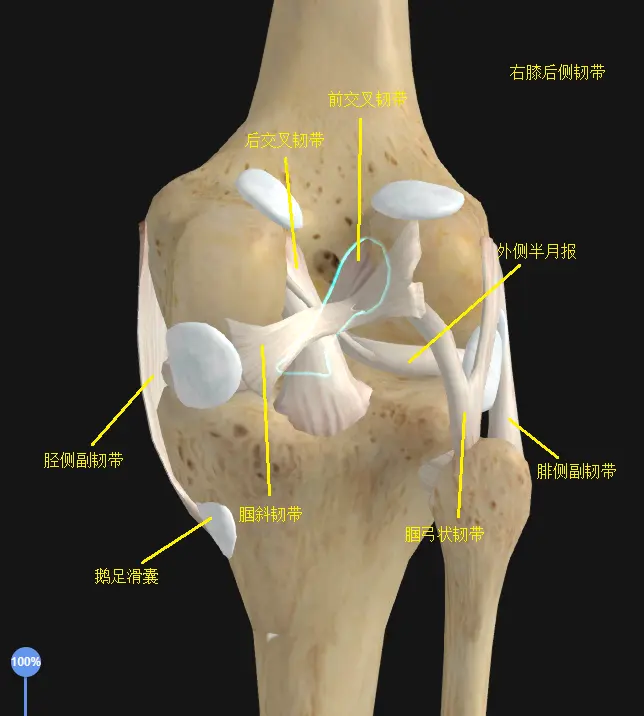

膝关节在功能解剖上有前侧伸膝功能的股四头肌和屈膝功能的缝匠肌,有后侧屈膝功能的半腱肌半膜肌,股二头肌,腘肌,腓肠肌。倒不是说没有在左右两侧跨越膝关节的肌肉(比如引起髂胫束综合征的阔筋膜张肌-髂胫束就是在外侧跨过了膝关节),而是膝关节周围有一圈不具备收缩性的韧带加固,使膝关节失去左右活动的能力,相应的获得了超强稳定性。

膝关节在功能解剖上有前侧伸膝功能的股四头肌和屈膝功能的缝匠肌,有后侧屈膝功能的半腱肌半膜肌,股二头肌,腘肌,腓肠肌。倒不是说没有在左右两侧跨越膝关节的肌肉(比如引起髂胫束综合征的阔筋膜张肌-髂胫束就是在外侧跨过了膝关节),而是膝关节周围有一圈不具备收缩性的韧带加固,使膝关节失去左右活动的能力,相应的获得了超强稳定性。

而部分跨越了膝关节左右两侧的肌肉其实都是从更上方的髋关节发出的,使髋关节活动的肌肉,只是跨越了膝关节附着到小腿上。

而部分跨越了膝关节左右两侧的肌肉其实都是从更上方的髋关节发出的,使髋关节活动的肌肉,只是跨越了膝关节附着到小腿上。

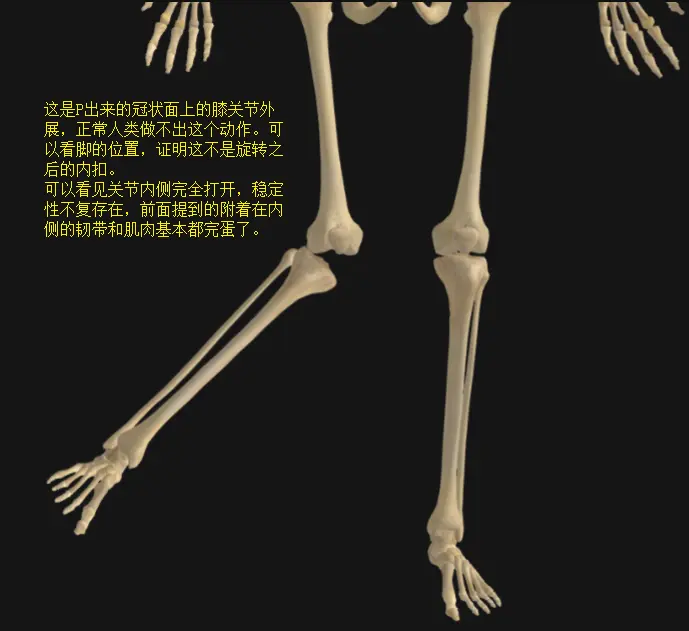

上述所有肌肉韧带的特点都是不具备膝关节左右活动,即外展内收功能的,膝关节周围的肌肉只有屈伸功能,以及“在屈膝位上,很少量的旋转功能”。它所有的构造(骨,软骨,韧带,肌肉,软组织等…)从上到下从内到外都是为了屈伸功能和承重服务的,这些解剖结构决定了在实际使用场景中,膝关节运动要避免旋转和左右两侧活动的力。

了解了膝关节的结构之后我们可以知道,膝关节的稳定性是由关节周围的肌肉韧带来完成的,在前后的屈伸过程中伸膝肌和屈膝肌可以控制动态稳定,而膝关节不存在外展内收功能,所以无法对膝关节左右方向上的稳定进行动态控制。如果出现了类似左右方向上的力,维持膝关节左右方向的静态稳定的任务会落到周围韧带上,于是韧带压力过大,这是我们不希望出现的事。

下肢在动作中是一个整体,这个观念很重要!由解剖结构限制我们无法在膝关节控制左右方向,但因为下肢是一个整体,我们可以通过髋关节来控制股骨,通过踝关节控制胫骨,以此来维持两根骨在膝关节上的正确位置,现在观点正式表达出来就是:“膝关节的损伤不是因为膝关节的结构不够强壮,而是相邻的髋关节和踝关节对下肢的控制不够稳定,于是膝关节(股骨下端和胫骨上端)的对位或者受力出现异常。膝关节不是灵活关节,所以在下肢运动中膝关节损伤优先出现。”

说到膝关节对位,就要聊聊下肢力线轴了,理解了下肢力线,也就能理解膝关节是怎么对位的了。

我们都知道重力是什么,这个力会在地球上产生使物体竖直向下的运动,我们的身体想要产生运动,第一件事是对抗重力,否则会被压趴下。而对抗重力需要一个跟重力方向相反的力,身体运动系统的设计演化基本就是这么个思路。从足底向上,沿着下肢到骨盆再到脊椎最后是头,经历数个关节,激活数块肌肉,提供稳定高效的动静态支撑。不光要稳定,还要高效省力,否则会因为对抗重力消耗更多能量,于是重心的位置也是十分重要的一环。这个提供抗重力功能的支撑路线就是身体力线,下肢力线就是下肢的抗重力线。

当支持身体对抗重力的结构发生了变化,也就是身体力线发生了变化,身体对抗重力的效率就会变差,为了完成原本固定强度/数量的抗重力功能,就需要付出更多的代价,比如更多的肌肉激活,更大的关节压力,更快的磨损,体现在主观感受上,就是不适或者关节表现下降。

当支持身体对抗重力的结构发生了变化,也就是身体力线发生了变化,身体对抗重力的效率就会变差,为了完成原本固定强度/数量的抗重力功能,就需要付出更多的代价,比如更多的肌肉激活,更大的关节压力,更快的磨损,体现在主观感受上,就是不适或者关节表现下降。

我们要回归健康,可以健康得有一个标准吧?运动系统的健康除了各种生理生化的指标外,就是回归到正常高效的抗重力结构,就是回归正常的身体力线。而正常的身体力线,就是符合个体发育情况的骨关节对位,包含静态和动态两个部分。所以可以这么说,一切运动损伤的治疗思路,本质上都是在调整身体力线,使身体可以回归到一系列安全高效的抗重力功能。反之,想要进行肌肉能力的训练,强度越高,越要遵循身体力线,也就是越要遵循骨关节的对位,遵循人体精妙的抗重力设计。

从生物力学来说,下肢力线也是“双腿的重力线”,重力沿着此线向下传递,膝关节的中心出现在这条线上才能维持关节内外侧的压力平衡。动态的平衡也一样,这就需要髋关节和踝关节的控制能力进行参与。力的传递是直的,不会随着骨骼形状做弯曲的传递,正常的下肢力线是髋关节中心与踝关节中心的连线,通过膝关节中心。足部的前侧力线是从胫骨纵轴出发,经过踝关节中心再经过第二跖骨到达第二脚趾。

足的后侧力线是跟骨轴与胫骨干长轴平行。

足的后侧力线是跟骨轴与胫骨干长轴平行。

简单的下肢力线自测方法是站姿取自己腹股沟中心,髌骨中心,踝关节中心三个点的连线看直不直。足的前侧力线是看第二跖骨头和踝关节中心的连线与胫骨是否在一条直线上。足的后侧力线是站姿看跟腱是不是垂直地面。

简单的下肢力线自测方法是站姿取自己腹股沟中心,髌骨中心,踝关节中心三个点的连线看直不直。足的前侧力线是看第二跖骨头和踝关节中心的连线与胫骨是否在一条直线上。足的后侧力线是站姿看跟腱是不是垂直地面。

当然这些方法都有局限性,比如无法找到自己的腹股沟中心和踝关节中心,摸不到第二跖骨,或者髌骨脱位时髌骨的位置并不在关节正中心,这时候的髌骨位置没有参考价值。真正精确的方式是去医院拍下肢的X光,让医生拼出完整的下肢X光后在上面找到准确的关节位置进行连线。

深蹲里有个说膝盖朝向脚尖方向蹲的说法,结合下肢力线的知识来看,这个说法是有理论基础的。不过考虑到脚有外八或者内八的问题,脚尖朝向本身就不正,所以这个说法有意义,但不绝对,更多的是做的不准确。

膝盖的运动轨迹应该在力线上才能获得更安全高效的抗重力性能,不过前面我们提到了膝关节并没有控制自己左右移动的能力,于是要看向髋关节控制的股骨和踝关节控制的胫骨。先从髋关节开始看起,髋关节的外展肌内收肌和内旋肌外旋肌的稳定和相互拮抗,才能为髋关节的屈伸功能提供稳定的固定。股骨或者胫骨的角度或位置变化会影响膝关节的对位,改变原本均衡的受力,这时候下肢力线就歪了。

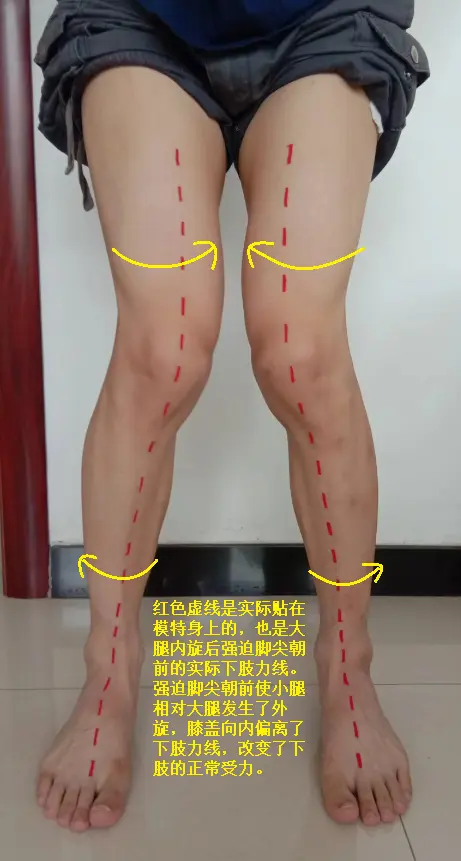

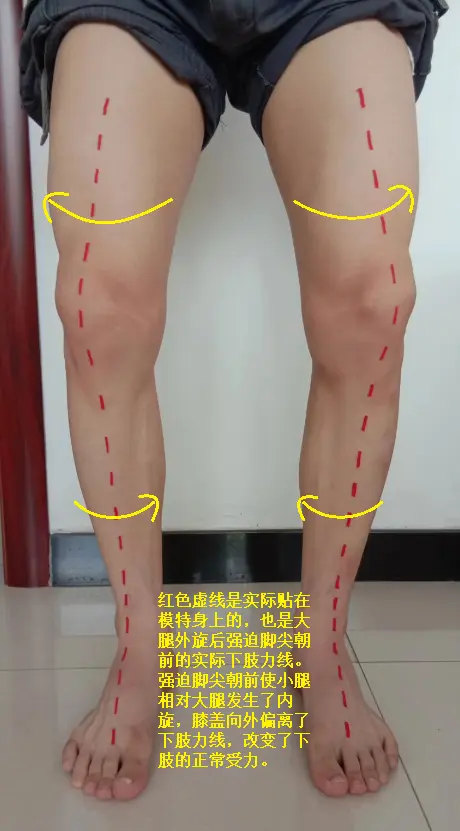

股骨内旋之后,强迫脚尖朝前走路,这时候小腿是要相对大腿做外旋,膝关节会受到方向相反的剪力,膝关节也偏离了下肢力线,这时膝关节外侧的压力会增加,内侧肌肉韧带被拉长。

股骨外旋之后,强迫脚尖朝前走路,则小腿相对大腿会做出内旋,这时膝关节向外偏离力线,关节内侧压力增加,外侧肌肉韧带被拉长。

股骨外旋之后,强迫脚尖朝前走路,则小腿相对大腿会做出内旋,这时膝关节向外偏离力线,关节内侧压力增加,外侧肌肉韧带被拉长。

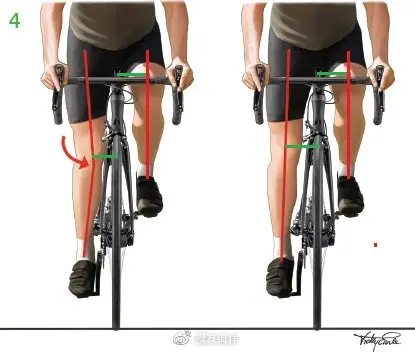

自行车踩踏的力线逻辑和站立时的力线逻辑没有区别,都是双腿在做抗重力活动。只是自行车踩踏过程中膝关节不但进行屈伸,本身膝关节的位置还在上下进行位移,只要膝关节在位移和屈伸过程中偏离了下肢力线,那问题就开始出现了。

自行车踩踏的力线逻辑和站立时的力线逻辑没有区别,都是双腿在做抗重力活动。只是自行车踩踏过程中膝关节不但进行屈伸,本身膝关节的位置还在上下进行位移,只要膝关节在位移和屈伸过程中偏离了下肢力线,那问题就开始出现了。

目前公路车圈子里我还没有见过几个网络fitter去关心力线问题,大家对踩踏力线的内容涉及约等于零,而且踩踏力线还要涉及动态过程,仅靠一张静态图片看不出问题,所以这也是高阶fitting的功能之一。

用站姿判断完自身下肢力线情况以后,如果力线正常,就可以上自行车来简单的判断自己的踩踏力线了。最好是在骑行台上进行,坐在车座上,脚放置在脚踏上的踩踏位置,最好是上了锁可以固定脚的位置:

- 确定膝关节中心在髋关节中心和踝关节中心的连线内。

- 曲柄下垂到最低点,测量膝关节到自行车上管的横向距离。

- 然后曲柄上扬到最高点,再测量膝关节到车架的横向距离,两个距离做出对比可以了解自己踩踏过程中的膝关节是否偏移。

或者连续踩踏,低头观察,也可以在车头前侧录像观察,看踩踏周期里膝关节在什么位置发生了横向的明显偏移,来判断在什么位置膝关节偏离的力线。

一两厘米的偏移属于正常范围,毕竟人不是机器,就怕脚在画圆的同时,膝盖在另一个面上也画着圆。

一两厘米的偏移属于正常范围,毕竟人不是机器,就怕脚在画圆的同时,膝盖在另一个面上也画着圆。

这些只是简单的判断,不涉及问题的解决,因为力线歪斜有很多原因,请线下去找专业相关人士解决问题,尤其是本身站姿力线已经歪斜的朋友。

或者把本文看完以获取更多相关内容。

下集

肌肉在运动过程中根据作用分为4种类型,负责主要动作发力的原动肌,负责与主要发力动作方向相反的拮抗肌,发挥原动肌对肢体动力作用的固定肌,还有辅助原动肌来完成动作的功能相近的协同肌。拿向下踩踏举例的话,伸髋伸膝的大头股四头肌和臀大肌腘绳肌为原动肌,屈髋屈膝的肌群为拮抗肌,维持左右稳定以方便力量在前后传递的是固定肌,原动肌周围功能类似的小肌群则是协同肌。因为动作方向不同,哪怕是同一块肌肉也会负责不同的肢体动作,比如臀大肌也可以在外旋过程中成为协同肌给外旋肌打辅助。

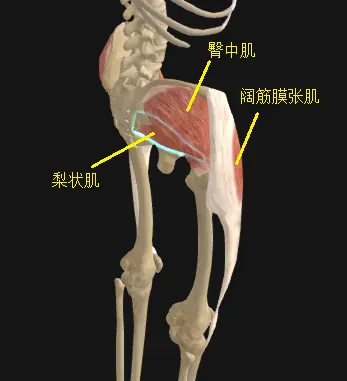

谁是踩踏过程中的髋关节固定肌? 负责髋关节外展的肌肉有外侧臀中肌,臀小肌,梨状肌,阔筋膜张肌。

负责髋关节内收的肌肉有内侧耻骨肌,股薄肌,长收肌,短收肌,大收肌。

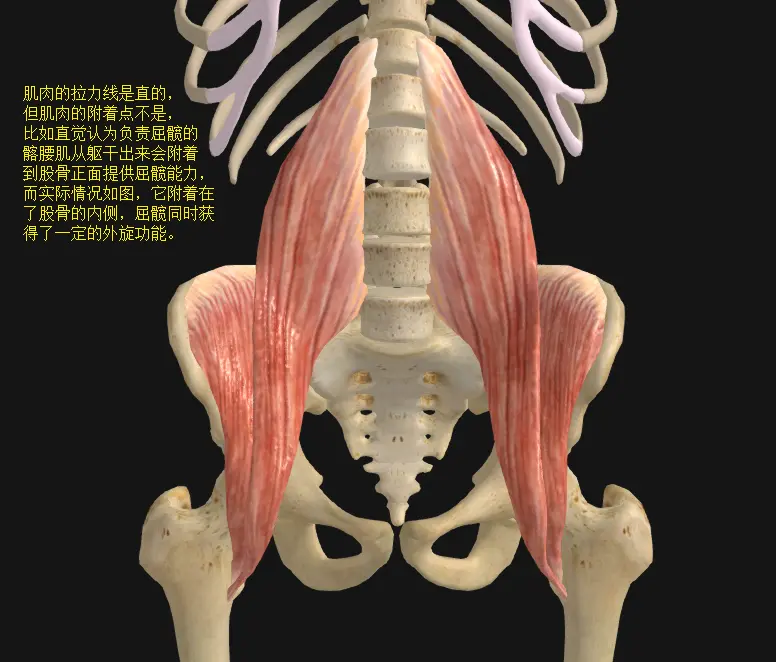

负责髋关节外旋的肌肉就多了,整个髋关节的肌肉成员大部分都具备髋外旋功能,从屈髋的髂腰肌和缝匠肌、到伸髋的臀大肌,外展的臀中小肌的后束和梨状肌、还有仅有外旋功能的闭孔内外肌和股方肌、以及前面内收肌群的五位…

负责髋关节外旋的肌肉就多了,整个髋关节的肌肉成员大部分都具备髋外旋功能,从屈髋的髂腰肌和缝匠肌、到伸髋的臀大肌,外展的臀中小肌的后束和梨状肌、还有仅有外旋功能的闭孔内外肌和股方肌、以及前面内收肌群的五位…

之所以搞成这么大的场面,主要是肌肉附着点的缘故。肌肉拉力是直的,但肌肉附着点的位置不是。

负责髋内旋的肌肉就比较少了,而且网上部分内容还有些争议,只说一下自己认可的,臀中肌臀小肌的前束,以及阔筋膜张肌是髋内旋的主力肌肉。

负责髋内旋的肌肉就比较少了,而且网上部分内容还有些争议,只说一下自己认可的,臀中肌臀小肌的前束,以及阔筋膜张肌是髋内旋的主力肌肉。

没有学过解剖的人第一次看这些估计会眼花缭乱,其实对解剖没有兴趣不用去关心那么多,因为许多都是小肌肉。健康的人做复合型动作并不是单独的训练某块肌肉,而是对负责这部分关节功能的肌肉群进行训练,动作描述也以其功能为主:如髋外旋功能,髋外展功能……

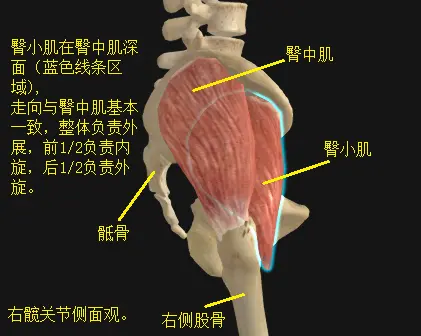

说了这么多解剖学的内容,我不知道有没有人发现,有那么两块肌肉被反复的提到,就是臀中肌和臀小肌,这俩家伙参与了髋关节的六个功能中的三个,既能外展,又能外旋和内旋。

臀小肌在臀中肌深面,走向与臀中肌一致,下面统一以臀中肌代替。

臀小肌在臀中肌深面,走向与臀中肌一致,下面统一以臀中肌代替。

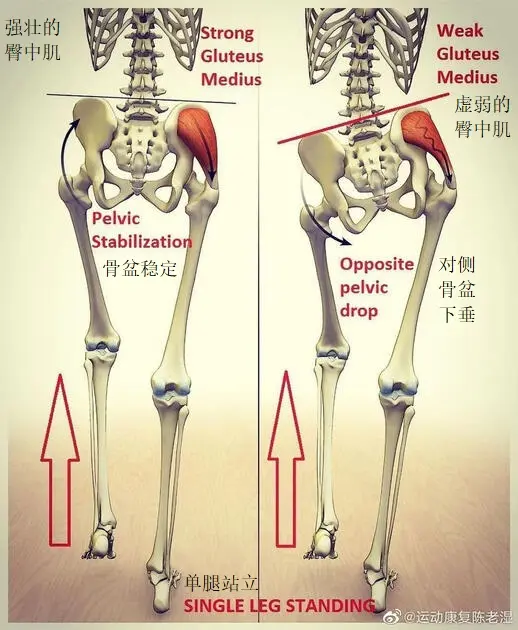

所以这两块肌肉在相当大的程度上是髋关节稳定的主要构成者。臀中小肌萎缩无力的人,在步态过程中骨盆也会左右晃动,呈现比较明显的臀中肌步态。

同时因为萎缩,在其臀部外露部分(臀的外上方)也很容易出现一个明显的凹陷,影响臀型。

同时因为萎缩,在其臀部外露部分(臀的外上方)也很容易出现一个明显的凹陷,影响臀型。

常见的髂胫束紧张,其实也跟臀中肌无力有关。髂胫束和具有外展功能的阔筋膜张肌是相续的,但是阔筋膜张肌比较小,天生不如臀中肌强壮。如果臀中肌不给力,骨盆晃动的时候阔筋膜张肌就要多发力外展来控制骨盆稳定,于是阔筋膜张肌紧张连带相续的髂胫束紧张,这时候只去进行阔筋膜张肌-髂胫束的放松,不是解决问题的根本思路。

体态也好,步态也好,骑车也好,深蹲也好,臀中肌的力量对于髋关节的动静态稳定都是至关重要的,但需要的是肌肉有维持姿态的基础性力量。

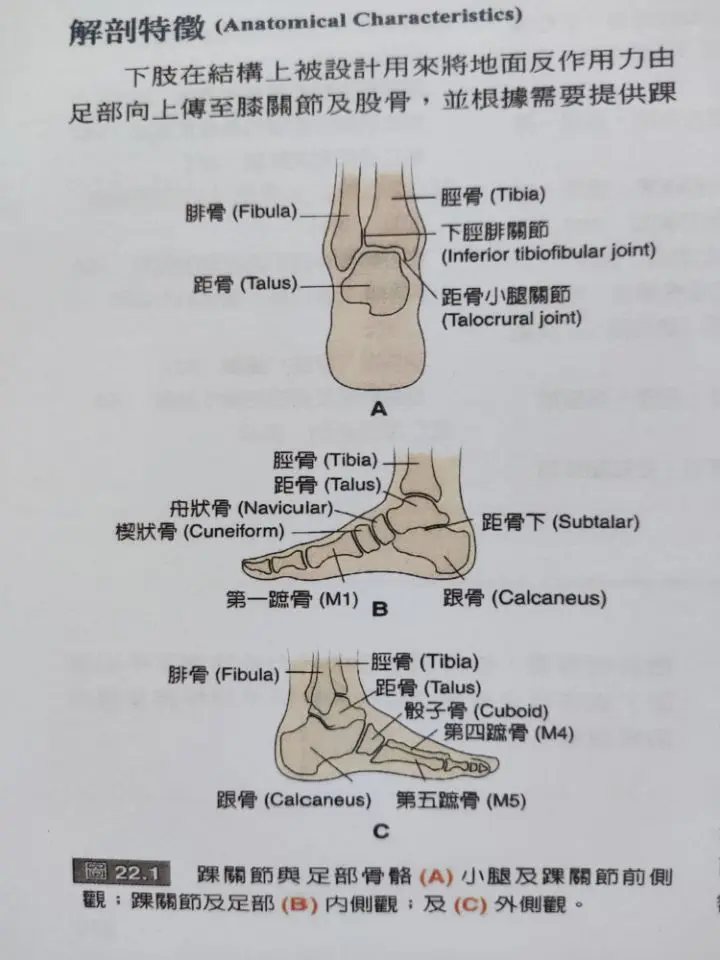

常说的踝关节,只是小腿(胫骨和腓骨)与距骨之间的关节,由胫骨和腓骨远端围成的凹槽容纳距骨,也叫距小腿关节。因为小腿远端这个凹槽的形状限制,距小腿关节的左右活动度是不大的。

而且,距骨上没有任何肌肉附着。脚的活动还要更多的涉及到距骨与跟骨相连的距跟关节,共同来完成足踝的运动。

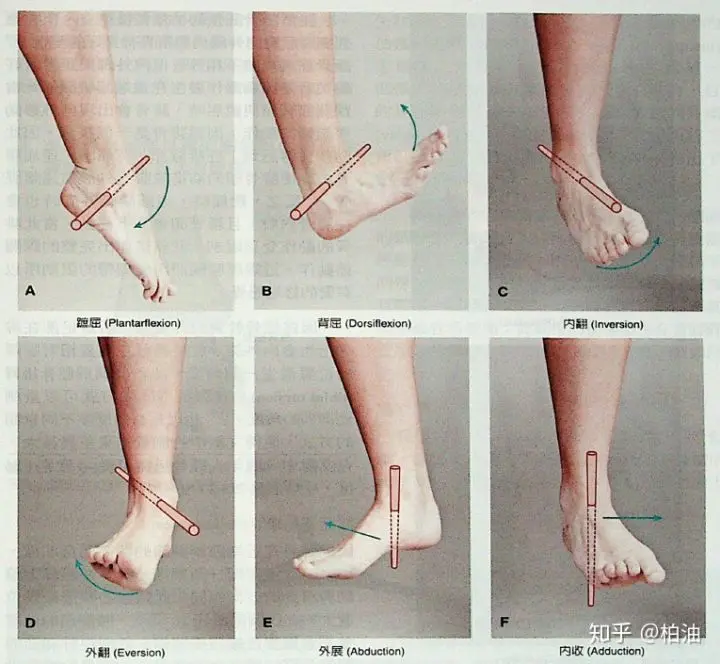

足踝的前后运动还在冠状面上,两个都是屈曲,往回勾脚尖为足背屈,往下踮脚尖为足跖屈。

足踝的前后运动还在冠状面上,两个都是屈曲,往回勾脚尖为足背屈,往下踮脚尖为足跖屈。

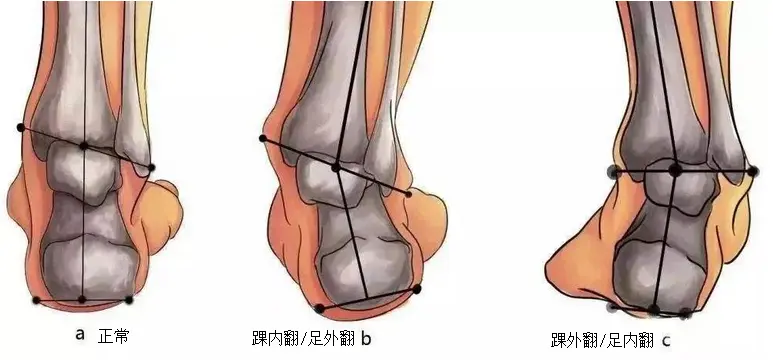

因为足踝的复杂结构不完全等同于其他关节,它的外展内收被定义为了外翻和内翻,水平旋转则被定义为了外展和内收。

足踝为了适应复杂多变的地形,它的运动方式不同于其他关节那样频繁进行屈、伸、展、收、旋这样单一方向的运动,而是以动作组合的形式出现,分为旋前(足背屈,外翻,外展)和旋后(足跖屈,内翻,内收)。

足踝为了适应复杂多变的地形,它的运动方式不同于其他关节那样频繁进行屈、伸、展、收、旋这样单一方向的运动,而是以动作组合的形式出现,分为旋前(足背屈,外翻,外展)和旋后(足跖屈,内翻,内收)。

步态中足旋前往往在落地承重或者即将承重时,因为旋前造成足弓松弛,足踝可以适应凹凸不平的地形。足旋后往往在离地或者即将离地的摆动期,此时因为足旋后造成足弓紧绷,力量向上传递以对身体进行推进。

过度的足旋前可以是外八字脚,足踝通过踝关节和距跟关节使整个足相对小腿做了一个包含了外旋的动作,所以足旋前时小腿相对的做了一个内旋,足旋后反之就是小腿相对足踝做了外旋。

为什么说足旋前“可以是”外八字脚,是因为髋关节的旋转可以引起整个下肢的旋转,如果髋关节过度外旋,脚尖朝向也是会跟着转的,但足踝相对小腿的位置没变。

并非到此为止了,因为足在步态中的功能,所以过度的足旋前会连带足弓塌陷出现扁平足,降低旋前侧的所有体表解剖标志物(如股骨外侧髁,大转子,髂前上棘等等)的高度出现长短腿,小腿的相对内旋也可以带动髋关节内旋出现膝内扣,然后引起髌股关节或者髂胫束的问题等等…

过度足旋后的逻辑相反。

了解足的旋前和旋后就可以理解,外八内八的脚并不是一个纯粹的水平面上的旋转,所以不要企图依靠改变锁片角度去矫正脚的位置。 调整锁片角度只是水平面上的旋转,跟足旋前旋后的机制不同,强行制造脚的水平旋转不会出现足踝的动作,而是引起整个下肢出现旋转,最后改变下肢朝向之后,引起下肢力线歪斜。

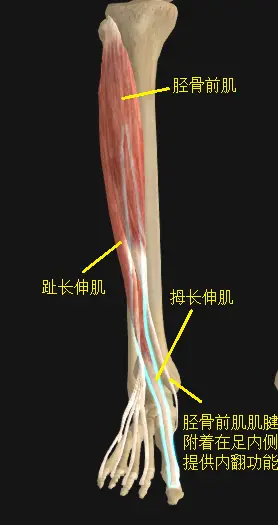

踝关节的背屈肌有胫骨前肌,拇长伸肌,趾长伸肌。

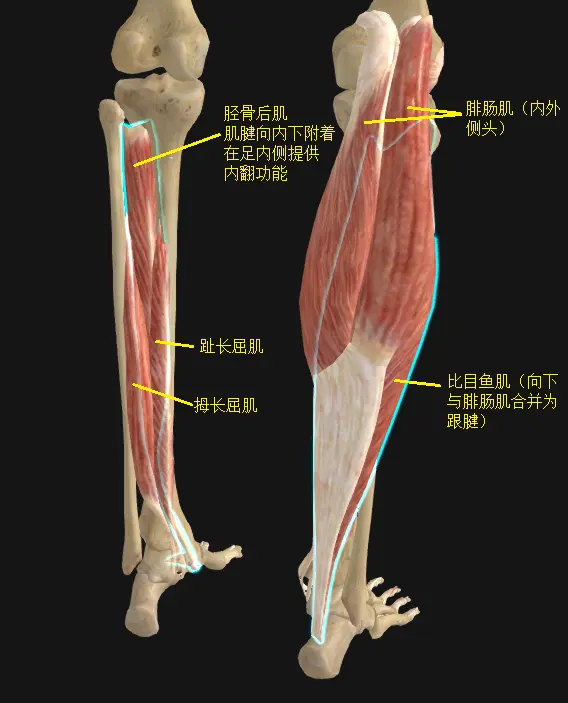

踝关节的跖屈肌有小腿三头肌(腓肠肌+比目鱼肌),趾长屈肌,胫骨后肌,拇长屈肌。

踝关节的跖屈肌有小腿三头肌(腓肠肌+比目鱼肌),趾长屈肌,胫骨后肌,拇长屈肌。

足踝的内翻肌有胫骨前肌和胫骨后肌(上图可见)。

足踝的内翻肌有胫骨前肌和胫骨后肌(上图可见)。

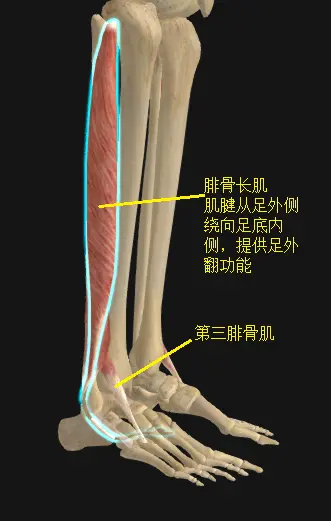

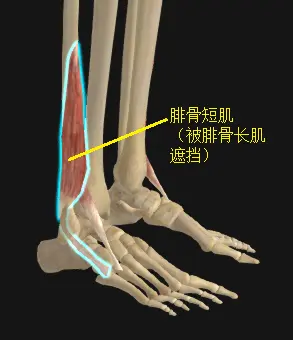

外翻肌有腓骨长肌,腓骨短肌,第三腓骨肌。

足的结构同时兼具了稳定与灵活,可以在不同的姿态下自由切换,前提是功能正常。

足的结构同时兼具了稳定与灵活,可以在不同的姿态下自由切换,前提是功能正常。

足的灵活结构是为了适应凹凸不平的地面,但现在基建很好这个功能似乎用不到了。而许多运动鞋又强调柔软的踩shi感,在足需要稳定支撑的时候去破坏稳定……就很矛盾。

想要强化足踝的功能,除了常规的足背屈和足跖屈力量,最好也加入旋前和旋后的动作训练以强化外翻和内翻功能,还要辅以拉伸维持良好的活动度。

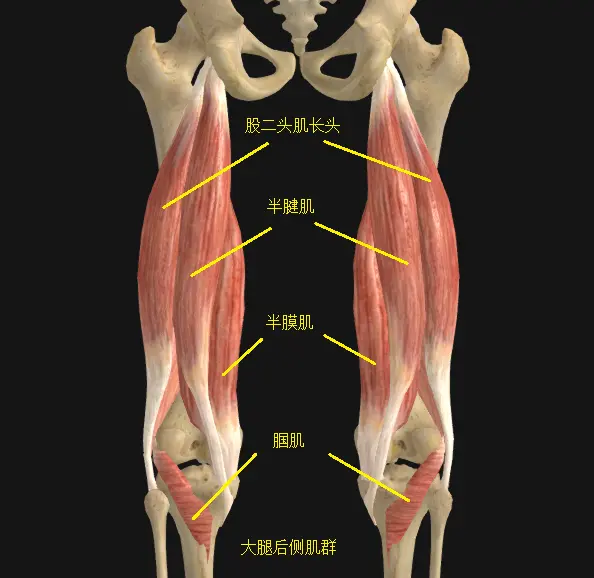

除了髋和踝对下肢的控制,其实也有越过膝关节的肌肉能够控制大腿和小腿的旋转,比如伸髋屈膝功能的半腱肌半膜肌和股二头肌,它们一左一右附着到小腿上,在屈膝位上就有了使小腿旋转的能力,屈膝时半腱肌半膜肌能够使小腿内旋,股二头肌可以使小腿外旋,如果站立时有一方极度的紧张缩短或松弛无力,两者相对失衡也会影响膝关节的对位。

还有一块小的肌肉是腘肌,不同于腘绳肌的是它很小,像半块补丁一样在膝关节后侧,可以屈膝也可以在屈膝位上使小腿内旋。

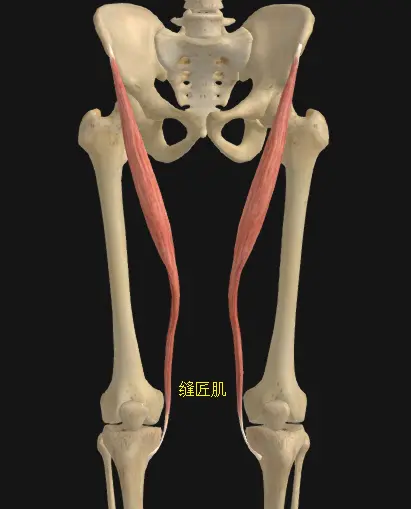

缝匠肌也是有屈膝时使小腿内旋的功能。

缝匠肌也是有屈膝时使小腿内旋的功能。

他们主动旋转的前提都是“在屈膝位上”,因为屈膝之后的肌肉拉力方向才符合“小腿旋转”的动作方向,旋转的活动度也很小。当然如果一个人的其中某块肌肉极度紧张缩短,在伸膝位上也有可能出现拉歪小腿改变膝关节对位的情况的。

他们主动旋转的前提都是“在屈膝位上”,因为屈膝之后的肌肉拉力方向才符合“小腿旋转”的动作方向,旋转的活动度也很小。当然如果一个人的其中某块肌肉极度紧张缩短,在伸膝位上也有可能出现拉歪小腿改变膝关节对位的情况的。

这里应该有个训练动作推荐环节的,考虑很久取消了,想简单解释下缘由结果发现字数多了两千,所以决定放在下一个帖子里面当做另外的内容展开。

如果有需求,请用“某某肌肉+训练动作”当关键词去搜索,有几百万条相关内容可供阅读学习,但重点还是下个帖子会提到的内容。

臀中肌是髋关节的主要稳定肌,臀中肌的力量,足的旋前和旋后能力,都影响下肢屈伸过程中的左右摆动,也连带影响膝关节的位置。所以正常人在各项运动中的膝关节轨迹不稳,左摇右摆,内扣外撇,可以从自己身体上找找原因,也应该从自己身体上找找原因,而不是一定要靠矫正工具这类外力。

矫正工具佩戴起来效果是很显著,但不会解决根本问题。没有结合康复训练的矫正工具,只是变废的开始。

为什么骑车都能骑到半月板损伤?左摇右摆的膝关节轨迹带来歪斜的力线,每一次屈伸都是对周围肌肉韧带进行拉扯,对夹在中间的半月板进行蹂躏,对骨关节面的挤压,高踏频是精细研磨,高齿比是暴力撕扯。

为什么积液?就是磨的太厉害了,分泌点润滑液延缓一下研磨速度。膝盖损伤也不只是坐垫设置问题,正确的车辆设定并不妨碍膝盖在错误的轨迹上运行。

当然也不是每次都是半月板先倒霉,下肢力线的歪斜更多的拉扯周围负责限制的肌肉和韧带,因之肌肉可以拉长也可以紧张,韧带可以撕裂也可以断裂……

髌骨的上下滑动也会受影响,因为髌骨是通过髌腱附着在胫骨粗隆上的,而滑动的凹槽却在股骨的股骨滑车上,于是大小腿的对位不正还会影响髌骨滑动轨迹增加髌骨软骨压力甚至脱位和半脱位…情况太多就不一一列举了,力线歪斜可以说是万恶之源。

其他运动如走,跑,跳,蹲,损伤逻辑都是一样的,真正产生伤害的往往是自己错误的动作姿态,而动作姿态的改变涉及到肌肉能力的改变。不去改变自身的运动姿态,平衡关节周围肌肉力量,吃再多的补剂,做再多理疗,戴再多护具,养再多时日,都无法从根本上解决问题,只要再次开始运动,损伤依旧出现。

运动中人体更是一个整体,原动肌发挥出来的力量需要有牢固的固定才能传递出去改变身体或物体的位置。

还是木桶理论,木桶能装多少水取决于最短的那块木板,动作中的薄弱环节直接限制整体能力的发挥,就好比一台非常暴躁的发动机,需要固定在一个相匹配的车辆底盘上才能把动力传输到轮子上,不然只是在原地空转,移动不了半米。

只去训练动作的原动肌而忽略掉稳定和控制的肌肉,最后会因为配套能力跟不上而限制发展,于是再拼命的努力也换不来半点提升。

事实上大家如果去看过国家举重队的训练就可以发现,他们并不是在疯狂的重复杠铃抬举动作。在他们放出的训练视频中,抬举动作只是很小一部分,剩下的时间他们在用弹力带练蚌式和蟹行,拿杠铃片练飞鸟,用双杠练臂屈伸,练完背伸练屈腕…

他们可以说是这个星球上最追求成绩的人,但他们却用大量的时间练一堆不起眼的辅项…

为什么?因为髋关节稳定,臂伸,背伸,肩胛稳定,手腕等等都是一个完整的抬举动作中的辅助,不疯狂加强这些短板,根本不足以支撑更高强度的训练。

踩踏是一个蹲类动作的变式,相比传统的蹲,自行车踩踏没有大负重,没有全关节活动范围,没有肌肉顶峰收缩,但完成一次踩踏需要的原动肌,拮抗肌,固定肌和协同肌和蹲类动作是一样的,都是足踝关节固定,足弓收紧,髋关节稳定等基础上进行的下肢屈伸。

踩踏的稳定性也属于技术方面的问题,因为踩踏不稳定造成的损伤,也可以说是技术动作问题。

技术动作训练是任何运动都不可或缺的一环,开F1赛车的车手都会对颈椎进行残酷的抗阻训练以对抗过弯时的G值,而到了自行车运动中,却普遍的认为只需要练伸腿,实乃大谬也。